近日,重庆市畜牧科学院畜牧工程研究所在猪舍空气微生物溯源研究方面取得一定进展。研究团队综合运用微生物组学、机器学习算法和SEM-EDS等技术,发现猪舍空气中的细菌群落结构受颗粒物粒径的影响,舍内粪便是空气细菌的主要来源(52.64–80.58%)。相关研究成果已发表在《Ecotoxicology and Environmental Safety》期刊,题为“Full-length 16S rRNA gene sequencing and machine learning reveal the bacterial composition of inhalable particles from two different breeding stages in a piggery”。

随着生猪养殖规模的持续扩张,封闭式养猪场内颗粒物(PM)对人类和动物健康产生的的潜在威胁(如呼吸系统炎症、心血管疾病等)日益受到重视。养猪场内可吸入颗粒物上附着的细菌是威胁人畜健康的主要风险因子,这类细菌种类繁多、来源复杂、不易自然沉降且多样性受复杂环境因素的影响。而当前关于猪舍内细菌与其环境交互作用的研究仍然不够充分,且其主要来源尚待明确。这一局限为猪舍内环境调控的有效实施带来了极大阻碍。

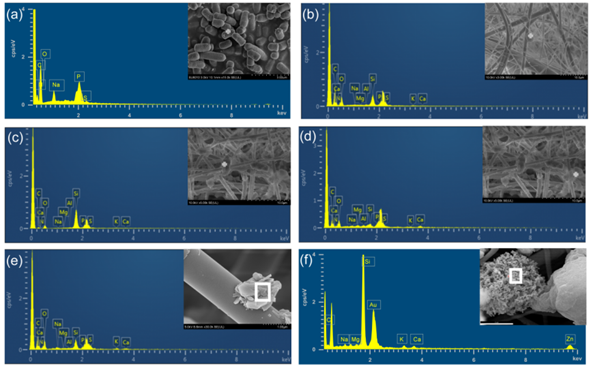

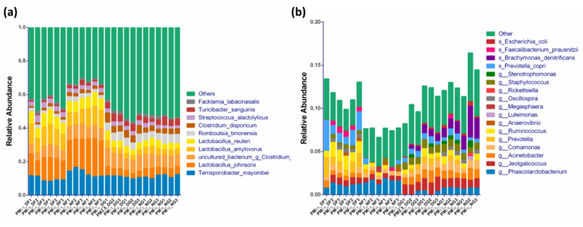

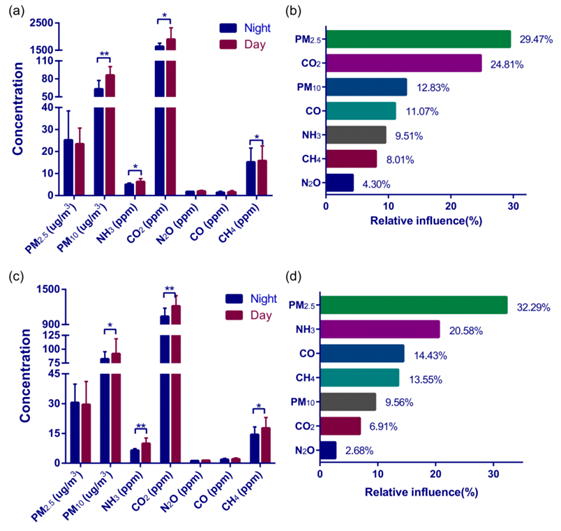

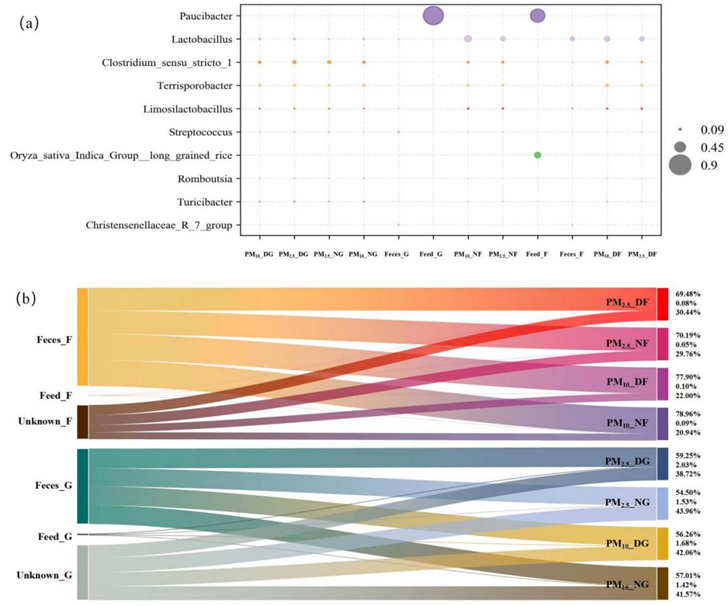

研究团队运用全长16S rRNA测序技术和机器学习算法,并结合对粗颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)的形态及元素组成分析,深入探讨育肥、妊娠猪舍内颗粒物粒径以及其在昼夜节律条件下的细菌组成变化。研究结果表明,猪舍内颗粒物形态多样,其中疑似细菌成分呈现椭圆形沉积颗粒状。全长16S rRNA数据显示,育肥、妊娠舍内空气中的主要细菌为杆菌。研究还发现,PM2.5中部分细菌的相对丰度显著高于同一猪舍的PM10(P < 0.01),同时育肥、妊娠舍内可吸入颗粒物细菌组成存在显著差异(P < 0.01)。通过机器学习算法,研究团队对空气中细菌与环境因素的关联进行了推导分析。聚合增强树(ABT)模型表明PM2.5是影响空气中细菌的主要因素,快速期望最大化微生物来源追踪(FEAST)结果揭示猪舍空气中细菌的主要潜在来源为粪便(贡献率为52.64–80.58%)。

本研究为助于确定猪舍PM2.5及其细菌组分的主要生成来源,为优化生猪养殖环境调控技术提供了重要的理论依据。

图1 猪舍气载细菌与颗粒的形貌、元素对比

图2 育肥阶段与妊娠阶段猪舍主要气载细菌及潜在致病菌

图3 猪舍空气污染物浓度变化及其对气载细菌丰度的影响程度

图4 育肥、妊娠舍内饲料、粪便和可吸入颗粒物中细菌属的前十名(a)以及基于FEAST的细菌溯源计算结果(b)

扫一扫在手机打开当前页